Forschungs- und Innovationsprojekt

Klima-Forschungs-Station – Artenreiche grüne Gebäudehüllen

Fassadenbegrünungsmaßnahmen erfolgen bisher meist im Hinblick auf optische Aspekte, Funktionalität, Pflegeextensivität und Klimawirksamkeit. Dabei könnten vormals unbelebte, überhitzte Gebäudefassaden bei entsprechender Gestaltung zusätzlich einen vielfältigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere bieten. Hierbei ist vor allem die Bedeutung für Bestäuberinsekten ins Besondere für Wildbienen hervorzuheben. Stabile Populationen können sich nur etablieren, wenn durch eine reich- und langblühende Bepflanzung die Nahrungsgrundlage gesichert ist und gleichzeitig Habitatstrukturen für den Nestbau zur Verfügung stehen.

Ziel des Projektes

Ziel unseres Forschungsprojekts war es, ein Gestaltungskonzept für Fassadenbegrünungen zu entwickeln, das Wildbienen im städtischen Raum fördert. Die zentralen Elemente waren die Erprobung von bienenfreundlichen Pflanzenarten für den Extremstandort Fassade und die Entwicklung von Nisthilfen, die einfach in Systeme für wandgebundene Fassadenbegrünungen integrierbar sind. So können Wandbegrünungen in Zukunft neben ihren zahlreichen klimatischen und energetischen Vorteilen auch ihre positive Wirkung auf die urbane Biodiversität entfalten.

Methodik

Standorte & Begrünungssysteme

Die wandgebundenen Fassadenbegrünungen waren vom Mai 2021 bis Dezember 2023 an der Klimaforschungsstation (KFS) in Würzburg und auf dem Gelände der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim installiert. Es wurden zwei verschiedene Begrünungssysteme ausgewählt: Das Gabionensystem besteht aus einzelnen Gitterkörben, die mit Substrat gefüllt sind. Hier werden die Pflanzen vertikal eingesetzt. Das Rinnensystem besteht aus einzelnen Aluminiumtrögen, die in Regalbauweise übereinandergesetzt werden. Hier werden die Pflanzen horizontal eingepflanzt. Die Begrünungen waren an der KFS nach Süden und Westen, an der LWG nach Süd-Westen ausgerichtet, um die Eignung der Begrünungen für einen sonnigen, trockenen Standort und einen frischeren Standort zu untersuchen.

Nisthilfen

Um Nisthabitate bereitzustellen, wurden unterschiedliche Arten von Nisthilfen konstruiert und in die Fassadenbegrünungen integriert. Die Nistgänge hatten Durchmesser von 3, 6 und 9 mm, um unterschiedlich großen Wildbienenarten die Nutzung der Nisthilfen zu ermöglichen. Um die Nisthilfen vor Feuchtigkeit zu schützen, wurden sie in Schutzhüllen aus Aluminium oder Kunststoff eingesetzt.

Ergebnisse

Insgesamt wurden die Fassadenbegrünungen gut von den heimischen Wildbienen angenommen. Unter den 56 Arten, die beim Blütenbesuch beobachtet wurden, befanden sich 14 oligolektische und 15 gefährdete Arten.

Begrünungssysteme

Ein Vergleich der Pflanzenentwicklung ergab, dass die Gabionen durch das erhöhte Substratvolumen zu einer höheren Pflanzenvitalität und Blütenentwicklung führten. Außerdem entstand bei den Gabionen eine komplette Deckung durch Pflanzen, da die Pflanzen hier vertikal eingesetzt werden. Jedoch gehen mit dem hohen Substratvolumen auch ein höheres Gewicht und ein höherer Wasserverbrauch pro m2 einher. Beim Rinnensystem entsteht keine dichte Pflanzendecke, jedoch eine besondere Optik durch die linear übereinander liegenden Strukturen. Der Pflegeaufwand pro m2 Gabionen- und Rinnensystem unterschied sich nicht.

Pflanzeneignung

Von den 45 getesteten Pflanzenarten/-sorten haben sich 32 gut in den Begrünungssystemen entwickelt. Die entstandenen Pflanzengemeinschaften schließen eine Fülle an Blütenformen ein und zeigten ihre Blüten von März bis Dezember/Januar und decken somit den Aktivitätszeitraum der heimischen Wildbienenfauna ab. Die Pflanzen mit den meisten Wildbienenarten, die beim Blütenbesuch beobachtet wurden, waren Calamintha nepeta (34 Arten), Campanula rotundifolia und Erigeron karvinskianus (17 Arten), sowie Campanula portenschlagiana (15 Arten) und Centaurea bella (14 Arten). Diese Pflanzen wurden außerdem von oligolektischen Arten besucht, sodass sie sich als besonders wertvoll für die Wildbienenfauna an den Versuchsstandorten herausstellten.

Eignung von Nisthilfen

Von den vier entwickelten Nisthilfen wurden vor allem Hartholzblöcke mit Bohrungen und Papier-Strohhalme als Nisthabitat angenommen. Die Wildbienen sind ab März aus den Nistgängen geschlüpft und haben bis Oktober neue Nester angelegt. Mindestens zwölf Wildbienenarten, darunter sechs oligolektische Arten, haben an den Versuchsfassaden genistet. Neben Wildbienen waren auch andere Tiergruppen an den Nisthilfen zu sehen: Einige Wespenarten haben sie als Nisthabitat genutzt, während Brutparasiten wie Keulenwespen oder Taufliegen die Nester ihrer Wirtsarten parasitiert haben. Es hat sich im Umfeld der Fassadenbegrünungen also ein Lebensraum mit verschieden trophischen Eben etabliert.

Die nach Süden ausgerichteten Nisthilfen wurden stärker genutzt als die nach Westen ausgerichteten und allgemein nahm die Anzahl der belegten Nistgänge mit den Jahren zu. Zwischen den Hartholzblöcken und den Stroh-/Papierhalmen war kein Unterschied in der Nutzung zu sehen. Jedoch waren die Hartholzblöcke weniger empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Schneckenfraß, sodass sie sich für einen längerfristigen Einsatz innerhalb der Fassadenbegrünungen eignen.

Klimawirksamkeit der Vertikalbegrünung

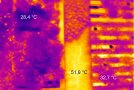

Zusätzlich wurde die Klimawirksamkeit der entstandenen Begrünungen untersucht. Hierfür wurden an der KFS Temperatursensoren vor, in und hinter den Begrünungen angebracht.

Die Temperaturmessungen an den Fassaden zeigten starke Unterschiede zwischen den begrünten und den unbegrünten Fassaden. Die Temperaturen um die Fassadenbegrünungen waren generell gemäßigter, da die Begrünungen einerseits die Gebäudehülle verschatteten, andererseits durch Transpiration die Umgebung aktiv abkühlten: Während sich die Natursteinmauer bei einer Außentemperatur von 30 °C auf 51,9 °C erhitzt hat, blieben die Temperaturen an den begrünten Fassaden bei 28, 4 °C (dichter Bewuchs in Gabione) und 32,7 °C (dichter Bewuchs in Rinne; 23.08.2023, 15 Uhr).

Schlussfolgerung

Die biodiversitätsfördernde Gestaltung der Fassadenbegrünungen ist eine Möglichkeit, Wildbienen durch erhöhte Nahrungs- und Nistressourcen zu fördern und gleichzeitig der Hitze in Städten entgegenzuwirken. Jedoch sollte bedacht werden, dass nur ein geringer Anteil der heimischen Wildbienen solche vorhandenen Hohlräume zum Nisten nutzt. Die meisten Arten nisten in Erd- und Sandböden, welche innerhalb einer Fassadenbegrünung nicht nachzustellen sind. Da eine Fassadenbegrünung keinen vollwertigen Ersatz von natürlichen Lebensräumen darstellen kann, ist es zwingend notwendig, natürliche Lebensräume wie blütenreiche Wiesen und Säume zu erhalten bzw. dort, wo möglich zu etablieren. Denn nur durch eine große floristische Artenvielfalt können die Wildbienen ihre hohe Bedeutung als Bestäuber weiterhin aufrechterhalten.

Innerstädtisches Grün wird mit dem fortschreitenden Klimawandel immer wichtiger und um die Städte der Zukunft lebenswert zu gestalten, ist ein Umdenken dringend notwendig. Die wandgebundene Fassadenbegrünung ist ein unumgängliches Element der grünen Infrastruktur, da sie die Möglichkeit bietet, auch in dicht bebauten und versiegelten Gebieten zu begrünen. Durch Gebäudebegrünung und andere Formen urbanen Grüns müssen in Zukunft grüne Korridore durch die Städte führen, um für eine ausreichende Kühlung in Hitzeperioden zu sorgen und der Tierwelt neuen Lebensraum zu geben.

Ausgewählte Publikationen

- Forschungsbericht "Artenreiche grüne Gebäudehüllen mit klimawirksamer Vertikalbegrünung"

- Fachartikel "BiodiVertikaler Lebensraum - Wandbegrünung als urbanes Habitat für Wildbienen"

- Fachartikel "Grüne Wände in der Stadt – eine Bereicherung für Mensch und Natur"

- Merkblatt "Lebendige Städte durch grüne Fassaden – Praxisratgeber wandgebundene Fassadenbegrünung"

Zur Übersichtsseite

Projektdaten

Projektleitung: Jürgen Eppel

Projektbearbeiterinnen: Dr. Katja Ritz-Arand (2021 - 06.2022); Dr. Leoni Mack (seit 06.2022)

Projektpartner: CAE Bayern und Institut für Bienenkunde und Imkerei

Laufzeit: 01.01.2021 bis 31.12.2023

Finanzierung: Bayer. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Förderkennzeichen: A/20/08