Forschungs- und Innovationsprojekt

Wassermanagement im Obstbau

Im Zuge des Klimawandels ist laut Klimaexperten zunehmend mit unregelmäßigen sowie extremen Wetterereignissen zu rechnen. Dabei treten niederschlagsfreie Trockenperioden sowohl häufiger als auch über längere Zeiträume hinweg auf. Bei Obstanlagen handelt es sich um Dauerkulturen, auf die sich klimatische Extreme wie Trockenheit über Jahre auswirken können. Eine Zusatzbewässerung mit Überkronen- beziehungsweise Tropfbewässerung ist zwar möglich, erfordert aber einen hohen Aufwand finanzieller Mittel sowie große Wassermengen und ist nicht in jeder Anbauregion umsetzbar. Eine der momentan wichtigsten Herausforderungen des landwirtschaftlichen Sektors liegt daher in einem optimalen Wassermanagement.

Um auch weiterhin langfristig regionale Wertschöpfungsketten in der Produktion von gartenbaulichen beziehungsweise landwirtschaftlichen Lebensmitteln aufrechterhalten zu können, müssen nachhaltige Strategien zur Nutzung der endlichen Ressource Wasser gefunden werden, welche sowohl ökologischen, ökonomischen als auch gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden.

Ziel des Projektes

Ziel des Projekts ist die Entwicklung präventiver Maßnahmen für einen nachhaltigeren Umgang mit der endlichen Ressource Wasser im Obstbau. Der Fokus des Projektes liegt dabei nicht auf Verfahren der Bewässerung, sondern auf Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserspeicherkapazität sowie zur Reduzierung der Transpiration aus dem Boden.

Methode des Projektes

Eine effiziente Nutzung der natürlichen Niederschläge spielt dabei eine zentrale Rolle. Das Forschungsprojekt beschäftigt sich daher nicht mit dem Thema Bewässerung, sondern mit präventiven Möglichkeiten für eine effizientere Wassernutzung im Obstbau. Hierfür werden am Versuchsgelände für Obstbau und Baumschule der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Thüngersheim verschiedene Versuche an der Kultur Apfel durchgeführt.

Ein Aspekt des Projekts untersucht den Einsatz unterschiedlicher Bodenzuschlagsstoffe. Diese sollen sich insbesondere in der Anwurzelungsphase positiv auf das Wachstum der Bäume auswirken. Zu den Zuschlagsstoffen, die in dem Versuch untersucht werden, zählen unter anderem Gesteinsmehl, Pflanzenkohle, Wasserspeichergranulat mit Hydrogelen, Kompost sowie huminsäurehaltiges Leonardit.

Ein weiterer Ansatzpunkt für einen nachhaltigeren Umgang mit der endlichen Ressource Wasser liegt außerdem in der Verringerung der Transpiration aus dem Boden. Hierfür werden in einem weiteren Versuch verschiedene Mulchauflagen im Unterstockbereich getestet. Dabei handelt es sich um Hackschnitzel, Grassilage, eine Untersaat als Lebendmulch und ein aufspritzbares Abdeckmaterial, das vom Technologie- und Förderzentrum (TFZ) Straubing (finanziert durch das Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)) entwickelt wurde. Das aufspritzbare Mulchmaterial ist auf Basis nachwachsender Rohstoffe konzipiert und vollständig biologisch abbaubar.

Innerhalb der verschiedenen Teilbereiche des Projektes werden die getesteten Verfahren insbesondere auf ihre Auswirkungen auf das Bodenklima und darüber hinaus hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf pflanzenbauliche (Wachstum, Ertrag, Qualität), ökologische (z. B. Abbaubarkeit der Materialien) sowie ökonomische Parameter untersucht.

Bei dem Forschungsprojekt handelt es sich um ein Interreg-Projekt zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Weitere Versuche im Rahmen des Projektes werden an der Versuchsstation für Obstbau der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Schlachters, am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee und an der Forschungsanstalt Agroscope in der Schweiz durchgeführt. Die Auswahl der Versuchsstandorte erfolgte so, dass eine Durchführung der Feldversuche unter signifikant unterschiedlichen Standortfaktoren, vor allem hinsichtlich der Summe natürlicher Niederschläge, ermöglicht wird.

Ergebnisse des Projektes

Mulchmaterialien

Bei den vegetativen Wachstumsparametern zeigte sich, dass sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 die Grassilage, gefolgt von den Holzhackschnitzeln statistisch signifikant mehr Trieblängenwachstum hatte als die Kontrolle. In der zweiten Vegetationsperiode hatte auch die Sprühmulchvariante guten Zuwachs. Der Stammdurchmesserzuwachs zeigt, dass besonders die Holzhackschnitzel sehr gut abschneiden, gefolgt von Grassilage im Jahr 2021 und Sprühmulch im Jahr 2022. Die Wirkung der Grassilage war besonders im ersten Jahr sehr gut, durch den Abbau konnten auch Nährstoffe freigesetzt werden, die Wirkung war im zweiten Jahr durch den bereits weit fortgeschrittenen Abbau verringert.

Die zweiwöchentlich durchgeführten mobilen Messungen des Wassergehalts bildeten ab, dass der Gehalt an Wasser im Jahr 2021 an drei von sieben Messtagen in den Varianten Grassilage, Holzhackschnitzel und Sprühmulch signifikant höher war als die Kontrolle. In der zweiten Vegetationsperiode war speziell die Hackschnitzelvariante feuchter als die anderen Varianten, und zwar um bis zu zehn Prozent volumetrischer Wassergehalt mehr als die unbehandelte Kontrolle.

Der bonitierte Beikrautbedeckungsgrad war bei den mit Holzhackschnitzeln bedeckten Varianten am geringsten. Darüber hinaus zeigten im ersten Jahr die Silage und im zweiten Jahr der Sprühmulch einen guten Schutz gegen Beikräuter.

Die generell zurückgegangene Wirkung der Grassilage macht deutlich, dass dieses Material nur für eine Vegetationsperiode geeignet ist und dann erneuert werden sollte. Im Gegensatz hierzu waren die Holzhackschnitzel auch im zweiten Jahr noch gut erhalten, mussten zum dritten Jahr aber auch erneuert werden.

Insgesamt betrachtet zeigten sowohl die Holzhackschnitzel als auch die Grassilage eine sehr gute Wirkung. Auch der Sprühmulch hatte eine gute Wirkung, nur die Kleeuntersaaten konnten bei dem vorliegenden sandigen Lehmboden und der schwachwachsenden Unterlage M9 der Apfeljunganlage nicht überzeugen. Es wird deutlich, dass in den Mulchmaterialien bedingt durch die vielfältigen Vorteile wie der Düngewirkung, der Beikrautunterdrückung, der Humusbildung und des Verdunstungsschutzes richtig angewandt, durchaus ein Potenzial liegt.

Bodenzuschlagsstoffe

Auch in diesem Versuch wurde der Trieblängenzuwachs, wie auch der Stammdurchmesserzuwachs, die Blüten- und Ertragsentwicklung beobachtet. Außerdem wurden Bodenproben und Blattanalysen ausgewertet sowie die Bodenfeuchte beobachtet.

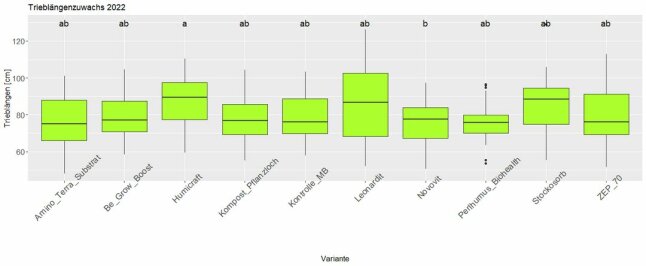

Die vegetativen Wachstumsparameter zeigten, dass der Trieblängenzuwachs in der Variante Humicraft sowohl im ersten als auch im zweiten Jahr am höchsten ist, allerdings nicht signifikant besser als die Kontrolle ohne Zuschlagsstoffe. Bei dem Stammdurchmesserzuwachs ergibt sich keine Variante, die statistisch signifikant besser ist als die Kontrolle, allerdings ist auch hier eine positive Tendenz, im zweiten Jahr bei der mit Humicraft behandelten Variante zu erkennen.

Abbildung: Gemessener Trieblängenzuwachs im Jahr 2022 (Summe aus drei Trieben)

Das im Erdreich zur Verfügung stehende Wasser wurde im Jahr 2022 mit verschiedener Messtechnik untersucht. So wurde der Wassergehalt mit einer mobilen TDR-Sonde in einer Tiefe von zwölf Zentimeter gemessen, die Daten von fest installierten Bodensensoren (Watermark- und Feuchtegehaltsensoren) in 20 und 40 Zentimeter-Tiefe sowie Messungen des Wasserpotentials in der Pflanze mit einer Scholanderkammer ausgewertet. Bei keiner der Messungen konnte ein Zuschlagsstoff kontinuierlich durch einen erhöhten Nachweis von Feuchtigkeit oder guter Wasserversorgung der Pflanze im Vergleich zur Kontrolle überzeugen.

Die Betrachtung der Kosten der einzelnen Zuschlagsstoffe weist große preisliche Unterschiede der Produkte auf, so sind manche Produkte für ein paar Euro und andere für um die hundert Euro für hundert Bäume erhältlich. Vor dem Einsatz der Produkte sollten Kosten und Nutzen sorgsam untersucht werden.

Ausführliche Ergebnisse zum Versuch können sie im Abschlussbericht finden.

Projektinformationen

Projektleitung: Prof. Dr. Dominikus Kittemann (HSWT), Alexander Zimmermann (LWG-IEF4)

Projektbearbeiterin: Annika Killer (LWG-IEF4)

Laufzeit: 01.10.2020 bis 30.06.2023

Finanzierung: Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

Projektpartner: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB), Forschungsanstalt Agroscope

Förderkennzeichen: ABH101